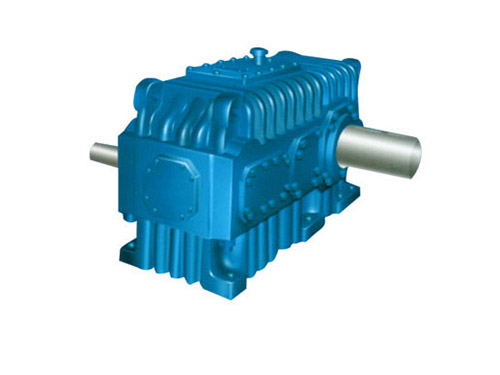

摆线针轮减速机动态测量数据涵盖转矩转速、振动、温度等核心类型,分析处理需遵循 “预处理 - 专项分析 - 验证优化” 的逻辑流程,既要剔除无效数据保障准确性,也要结合设备特性和工况完成针对性分析,具体步骤如下:

- 数据预处理这是后续分析的基础,核心是剔除干扰信号、修正数据误差,确保数据可靠性。一是信号滤波整形,测量中传感器采集的转矩、转速信号多为正弦信号,易受电磁、机械干扰,可通过巴特沃斯滤波等带通滤波处理,再经整形、偏置微分电路转化为稳定矩形波信号,同时将振动信号中 3Hz 以下的低频干扰和 400Hz 以上的高频噪声过滤;二是误差校准修正,依据转矩转速传感器 ±0.2% 的静标定误差标准,对采集数据进行误差补偿,对于编码器检测的传动相位差数据,需用激光干涉仪校准,修正安装偏差带来的测量误差;三是异常数据剔除,通过设定合理阈值,比如转矩波动超额定值 ±5%、温度突变超 10℃/min 等情况,判定为异常数据,采用相邻数据均值替换或删除处理。

- 专项数据分析针对不同测量目标,采用对应的分析方法提取关键性能信息,常见专项分析如下:

- 传动效率分析:该分析核心依赖输入输出端的转矩和转速数据。先通过公式 η=(输出功率 / 输入功率)×100% 计算效率,其中功率由 P=T×n/9550(T 为转矩,n 为转速)推导得出。之后可绘制效率 - 负载、效率 - 转速关系曲线,观察不同工况下的效率变化规律,比如判断 100% 额定功率下效率是否随温升稳定,超载工况下效率峰值及衰减趋势。像单台直测功率法就是通过该逻辑,经微机处理计算得出稳定的效率值。

- 振动数据分析:先提取振动信号的特征参数,如振动幅值、加速度、振动烈度等,正常工况下摆线针轮减速机振动幅值通常稳定在 0.05mm 左右。再通过频谱分析定位故障源,若频谱中某一频率峰值异常,如接近摆线轮与针轮的啮合激振频率,可能是啮合间隙过大;若峰值对应部件固有频率,则需警惕共振风险。此外,可对比不同转速下的振动频谱,分析转速变化对啮合振动的影响。

- 温度与承载数据分析:温度数据需绘制温度 - 时间曲线,定位温度最高点,摆线针轮减速机正常工作时内部齿轮往往是高温区域,若温度超过 80℃且持续升高,需关联负载数据排查是否因过载导致啮合摩擦加剧。承载数据方面,结合 MTS 电液伺服系统施加的阶梯式扭矩数据,分析输出扭矩与设定扭矩的偏差,同时拆解后用粗糙度仪测量摆线轮齿面 Ra 值,若 Ra 值超 0.8μm,可结合承载数据判断磨损与负载的关联关系。

- 传动精度分析:借助 17 位式编码器采集的输入输出轴相位差数据,计算传动误差值。通过绘制相位差 - 转速曲线,分析不同转速下传动精度的波动规律,若相位差波动过大,可结合齿隙参数,判断是否因啮合间隙不合理导致传动精度下降。

- 仿真对比与优化验证此步骤用于进一步挖掘数据价值,为设备优化提供依据。一方面进行仿真与试验数据对比,利用 Creo 建立摆线轮、针轮的三维模型,导入 ANSYS Workbench 或 ADAMS 中进行动力学仿真,获取啮合刚度、接触力等仿真数据,与试验中测得的振动、转矩数据对比,若仿真与试验的效率误差超 0.5%,需修正仿真模型中的齿形、偏心距等参数;另一方面开展参数优化分析,以振动烈度、传动效率为目标,采用遗传算法等优化方法,结合数据分析结果调整短幅系数、啮合间隙等关键参数,再通过试验验证优化后的数据,比如对比优化前后的振动峰值和效率,确认优化效果。

- 结果可视化呈现最后将分析结果转化为直观形式,便于后续评估和决策。例如用折线图展示不同负载下的效率变化、不同转速下的温度趋势;用频谱图呈现振动信号的频率分布;用表格汇总各工况下的转矩误差、振动幅值、传动效率等关键指标,同时标注合格阈值,清晰呈现设备动态性能是否满足使用要求,为设备维护、故障排查和设计改进提供数据支撑。